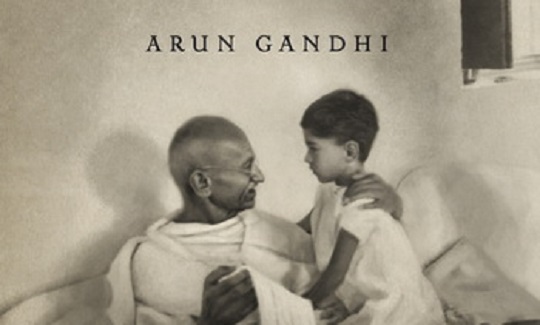

El mundo recuerda a Mahatma Gandhi como el pacifista que inició el movimiento de la no violencia, pero hay un hombre que lo conoció desde una posición privilegiada: Arun Gandhi, su nieto. Convertido él mismo en un abuelo de cuatro, Arun comparte en El don de la ira las “verdades trascendentales” que recibió de Bapuji (padre en la lengua guyaratí), con aspiraciones a que el lector encuentre en ellas “paz y significado en la vida”.

A continuación, compartimos un fragmento. Íbamos a visitar al abuelo. Para mí, él no era el gran Mahatma Gandhi al que el mundo veneraba, sino simplemente “Bapuji”, el abuelo bondadoso del que mis padres hablaban con frecuencia. Vivíamos en Sudáfrica, así que visitarlo en la India requería un viaje muy largo. Después de soportar, desde Mumbai, un trayecto de dieciséis horas en tren apretujados en un compartimiento de tercera clase que apestaba a cigarro, sudor y el humo del motor de vapor, todos estábamos exhaustos cuando el ferrocarril llegó entre resoplidos a la estación de Wardha.

Escapar del polvillo del carbón, bajar al andén y respirar aire fresco nos brindó una sensación agradable. Aunque apenas eran las nueve de la mañana, el sol quemaba ya. La estación se reducía a un andén y una oficina, pero mi papá encontró un maletero de larga camisa roja y taparrabos que nos ayudó con el equipaje y nos llevó hasta las calesas (llamadas tongas en la India). Papá subió en un coche a Ela, mi hermana, de seis años de edad, y me pidió que me sentara al lado de ella; mamá y él harían el recorrido a pie detrás de nosotros. —Entonces yo caminaré también —dije. —El camino es largo, quizá de trece kilómetros —señaló papá. —¿Cuál es el problema? —insistí. Tenía doce años y quería parecer fuerte. No pasó mucho tiempo antes de que lamentara mi decisión.

Cada vez hacía más calor y el camino pavimentado se extendía apenas un kilómetro y medio desde la estación. Pronto estaba cansado, empapado en sudor y cubierto de polvo y mugre, pero sabía que para ese momento no podía subir a la calesa; entre nosotros imperaba la regla de que cada quien debía cumplir lo que decía. Si mi ego era más fuerte que mis piernas, de todas formas debía seguir adelante. Por fin nos acercamos al ashram de Bapuji, llamado Sevagram.

Luego de un extenso recorrido llegábamos a un lugar remoto, en el corazón más pobre de la India. Yo había oído hablar tanto del amor y la bondad que mi abuelo daba al mundo que creí que encontraría ahí flores y cascadas. Por el contrario, el lugar lucía feo, seco, polvoriento e insignificante, con unas cuantas chozas de adobe alrededor de un espacio común al aire libre. ¿Había venido desde tan lejos para arribar a un sitio árido y ordinario? Pensé que al menos seríamos recibidos con una fiesta, pero nadie prestaba atención a nuestra llegada. “¿Dónde están todos?”, le pregunté a mi madre. Nos dirigimos a una choza donde me bañé y me lavé la cara. Aunque había conocido a Bapuji a los cinco años, no recordaba esa visita y nuestro segundo encuentro me ponía un poco nervioso.

Mis padres nos habían dicho que debíamos comportarnos cuando saludáramos al abuelo, porque era un hombre importante. Aun en Sudáfrica, yo oía que la gente hablaba de él con veneración, así que supuse que en alguna parte de ese ashram debía estar la mansión donde él vivía, rodeado de asistentes. Me sorprendió que entráramos en cambio a otra choza y cruzáramos un patio con piso de tierra hasta llegar a una habitación de no más de doce metros cuadrados. Ahí estaba Bapuji, acuclillado en una esquina sobre una colchoneta de algodón.

Más tarde supe que incluso los jefes de Estado que visitaban al gran Gandhi se acuclillaban en esteras junto a él para consultarlo. Bapuji nos dirigió esta vez su bella y desdentada sonrisa y nos hizo señas para que nos acercáramos. Al igual que nuestros padres, mi hermana y yo nos inclinamos a sus pies, a la tradicional manera india en muestra de obediencia. A él no le agradaban esas cosas y nos jaló al instante para darnos afectuosos abrazos. Nos besó en ambas mejillas y Ela gritó de deleite y sorpresa. —¿Qué tal estuvo el viaje? —preguntó él. Yo estaba tan impresionado que balbuceé: —¡Vine caminando desde la estación, Bapuji! Él rio y percibí un destello en sus ojos. —¿De veras? ¡Te felicito! —y me plantó más besos en las mejillas. Sentí de inmediato su amor incondicional y ésa fue toda la satisfacción que necesitaba.

Hoy, muchas personas solo saben de mi abuelo por las películas o nada más recuerdan que inició el movimiento de la no violencia, el cual llegaría después a Estados Unidos y contribuiría al reconocimiento de los derechos civiles. Pero yo lo conocí como un abuelo afable y cariñoso que sacaba a relucir lo mejor de mí, porque eso era lo que buscaba. Me inspiró —igual que a muchas otras personas— a ser mejor en un grado impensable. Le importaba la justicia no porque tuviera una gran visión teórica de ella, sino porque le conmovían las dificultades de cada individuo. Pensaba que cada uno de nosotros merece la mejor vida posible. Ahora, más que nunca, todos necesitamos las lecciones de Bapuji. La inmensa cólera que priva en el mundo actual le entristecería, pero no le haría perder la esperanza. “La humanidad es una familia”, me decía una y otra vez. Pese a que en su tiempo enfrentó odio y peligros, su filosofía práctica de la no violencia contribuyó a la liberación de la India y fue el modelo para promover los derechos sociales en todo el mundo.

Hoy, de nuevo debemos dejar de pelear entre nosotros para enfrentar con efectividad los verdaderos peligros que nos persiguen. Los asesinatos en masa y los bombazos letales forman parte ya de la vida diaria en Estados Unidos. Los ciudadanos de ese país ven morir a sangre fría a manifestantes pacíficos y policías. En las escuelas y las calles se asesina a menores de edad y las redes sociales se han vuelto un foro para el odio y la discriminación. Los políticos incitan a la violencia y la ira en lugar de buscar un terreno común. La no violencia de mi abuelo jamás fue concebida como pasividad o debilidad. De hecho, él la veía como un medio para ser moral y éticamente más fuertes, y capaces de cumplir la meta de aportar armonía a la sociedad. Hoy debemos hacer una vez más de su causa la nuestra. Su sencilla sabiduría puede ayudarnos a resolver los problemas que enfrentamos. Nunca habíamos necesitado más de mi abuelo como ahora.

Con información de Milenio cortesía de editorial Océano